植物が育つ条件:5つの基本要素

植物を元気に育てたいけれど、具体的にどんな条件が必要なのだろう?」「初心者でも安心してスタートできる簡単な植物や、日々の水やりはどうすればいいの?」そんな疑問をお持ちではありませんか。この記事では、まさに「植物が育つ条件」について、基本から分かりやすく解説します。

植物が生き生きと成長するために欠かせない光、水、空気、温度、そして養分といった「必要なもの」はもちろんのこと、これから植物を育て始めたい「初心者」の方に向けて、「簡単な植物」の選び方やおすすめの管理方法、気になる「費用」や準備物についても詳しくご紹介します。また、季節の変化に応じた「水やり」のコツや、「植物を育てるのが上手い人」が大切にしているポイントにも触れていきますので、きっとあなたのグリーンライフのヒントが見つかるはずです。

この記事を読めば、植物を健やかに育てるための知識が深まり、自信を持って植物との暮らしをスタートできるでしょう。さあ、一緒に植物育成の第一歩を踏み出しましょう。

- 植物の生育に不可欠な5つの基本環境要素

- 初心者でも始めやすい植物の選び方と育て方のコツ

- 季節ごとの管理や必要な費用など実践的な知識

- 植物を枯らさずに育てるための準備と心構え

光:光合成に不可欠なエネルギー

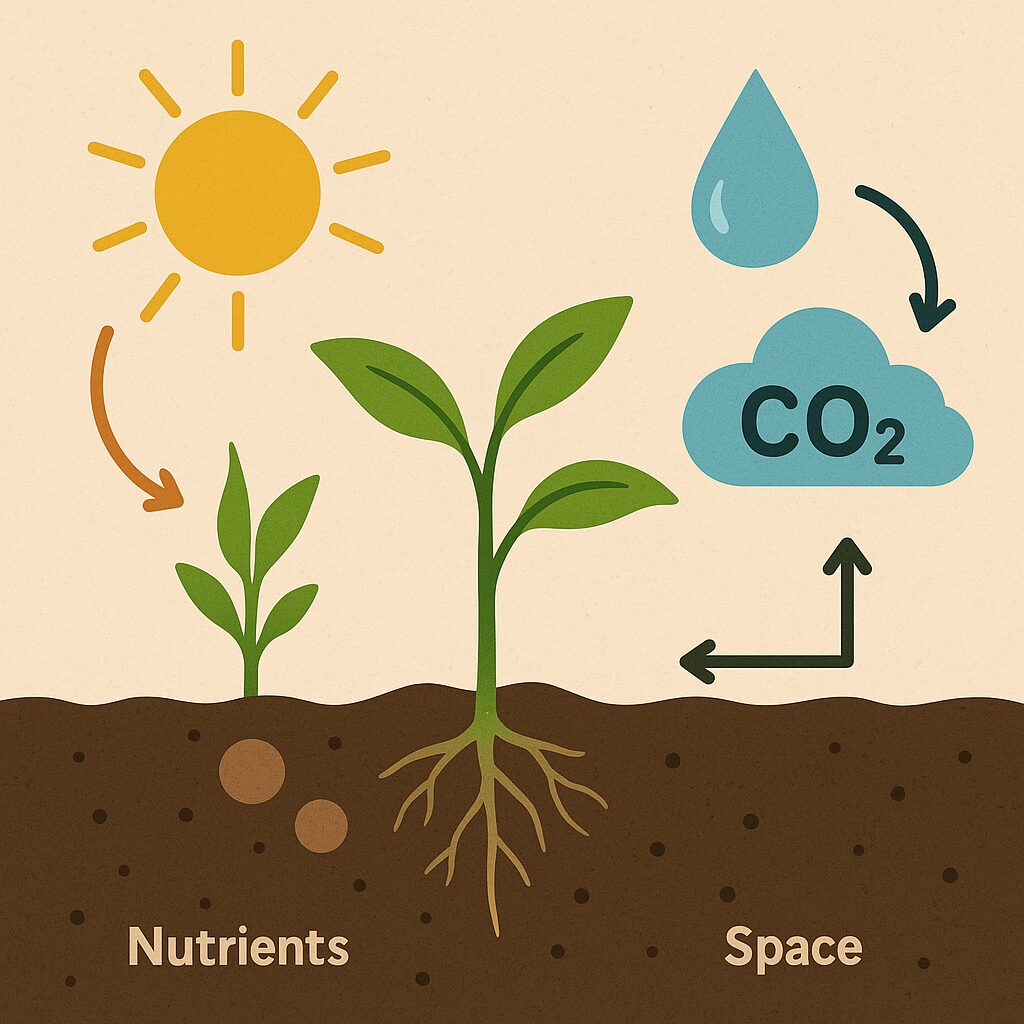

植物が元気に育つためには、光が絶対に必要です。これは、植物が生きるためのエネルギーを作り出す「光合成」に、光が不可欠な役割を果たすためです。

植物は、葉にある葉緑体という部分で光合成を行います。この働きによって、光のエネルギーを利用し、空気中の二酸化炭素と根から吸い上げた水を材料にして、自身の成長に必要な栄養分(主にブドウ糖などの糖類)と酸素を作り出しています。この栄養分が、植物が葉を茂らせ、花を咲かせ、実をつけるための力の源となるのです。

ただ、必要な光の量や強さは、植物の種類によって大きく異なります。例えば、夏野菜の多くやヒマワリのような植物は、太陽の光がたくさん当たる場所を好みます。一方で、シダ植物や一部の観葉植物のように、強い直射日光を避け、木漏れ日のような柔らかい光の下でよく育つものもあります。もし植物が必要とする光を得られない場合、いくつかの問題が生じることがあります。光が不足すると、茎がひょろひょろと間延びしたように伸びる「徒長」という状態になったり、葉の色が薄くなったり、花つきが悪くなったりするのです。

室内で植物を育てる際には、この光の確保が特に重要になります。できるだけ窓際の日当たりの良い場所に置くのが基本ですが、住環境によっては十分な自然光を得られないこともあるでしょう。そのような場合には、植物育成用のLEDライトなどを活用する方法も有効です。しかし、逆に光が強すぎても問題が起こることがあります。特に夏の強い直射日光は、葉が焼けて変色してしまう「葉焼け」の原因になることがあるため、植物の種類によっては遮光するなどの対策が求められます。育てる植物の特性を理解し、適切な光環境を整えてあげることが、健康な成長への第一歩と言えるでしょう。

水:生命維持と成長に必須

植物が生命を維持し、健やかに成長していく上で、水は欠かすことのできない要素です。水は、植物の体内で様々な重要な働きを担っています。

まず、水は植物が栄養を吸収し、運搬するための媒体となります。根から吸収された肥料分などのミネラルは、水に溶けた状態で植物の体の隅々まで運ばれていきます。同様に、葉で行われる光合成によって作られた栄養分も、水によって必要な場所へと届けられるのです。また、前述の通り、光合成を行う際の主要な材料の一つとしても水は利用されます。光がエネルギー源であるならば、水はそのエネルギーを生み出すための大切な原料の一つです。

さらに、水は植物の細胞の形を保つためにも重要です。植物の細胞は水分によって満たされ、内側から圧力がかかることでハリを保っています。これを膨圧と呼びますが、水が不足するとこの膨圧が低下し、植物はしおれてしまいます。加えて、植物は葉の表面にある気孔という小さな穴から水分を蒸発させる「蒸散」という活動も行っています。この蒸散には、植物自身の温度を調節する役割や、根からの吸水を促す役割があると考えられています。

水やりは植物育成の基本ですが、その量や頻度を間違えると問題が生じます。水が不足すれば、当然ながら植物は乾燥してしまい、最終的には枯れてしまいます。しかし、逆に水をやりすぎても植物にとっては良くありません。土壌が常に湿った状態にあると、根が酸素不足に陥り、「根腐れ」という状態を引き起こすことがあるのです。根腐れを起こすと、根が正常に機能しなくなり、水分や養分を吸収できなくなるため、結果として植物は弱ってしまいます。

適切な水やりの頻度は、植物の種類、生育段階、鉢の大きさ、用土の種類、そして季節や置き場所の環境(日当たり、風通しなど)によって大きく変わります。一般的には、「土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出るくらいたっぷりと与える」のが基本とされますが、乾燥を好む植物もあれば、湿り気味の環境を好む植物もあります。育てる植物の性質をよく調べ、観察しながら水やりの習慣を身につけることが大切です。

空気:二酸化炭素と酸素の役割

植物の生育にとって、空気もまた、光や水と同様に非常に重要な要素です。私たちは普段あまり意識しませんが、空気に含まれる特定の成分が、植物の生命活動に深く関わっています。特に重要なのが二酸化炭素と酸素です。

二酸化炭素は、植物が光合成を行うための主要な材料として使われます。植物は葉の裏側などに多くある気孔という小さな穴から空気中の二酸化炭素を取り込み、光エネルギーを利用して水と反応させることで、自身の成長に必要な糖類などの有機物を作り出します。つまり、二酸化炭素がなければ、植物は生きるためのエネルギー源や体を作る材料を得ることができません。一般的に、二酸化炭素の濃度がある程度高い方が光合成は活発に行われるため、農業の分野では、温室内の二酸化炭素濃度を高めて作物の収量を増やす試みも行われています。

一方、酸素は植物が呼吸するために必要です。意外に思われるかもしれませんが、植物も私たち動物と同じように、酸素を吸って二酸化炭素を排出する呼吸という活動を24時間行っています。呼吸によって、光合成などで作り出した栄養分を分解し、生命を維持するためのエネルギーを取り出しているのです。昼間は光合成が活発に行われるため、植物が排出する酸素の量の方が吸収する酸素の量よりも多くなりますが、夜間や光が当たらない地下の根などでは、酸素の吸収が主となります。

室内で植物を育てる場合、特に密閉された空間では空気が滞留しがちです。定期的に窓を開けて換気を行い、新鮮な空気を取り入れることは、植物の健全な光合成や呼吸を助ける上で大切です。また、適度な風通しは、病害虫の発生を抑制する効果も期待できます。さらに、土の中の空気も植物の根の健康にとって重要です。土壌が過度に湿った状態が続くと、土の中の酸素が不足し、根が呼吸困難に陥って根腐れの原因となることがあります。このため、水はけの良い土壌を選ぶことも、植物が健康に育つためには欠かせないポイントです。このように、目には見えない空気も、植物の生育に多大な影響を与えているのです。

温度:生育に適した環境づくり

植物が健全に成長するためには、その種類に応じた適切な温度環境を整えることが非常に大切です。温度は、植物の光合成や呼吸、栄養の吸収といった生命活動全体の速さや効率に直接的な影響を与えます。

植物には、それぞれ最もよく生育する温度帯、いわゆる「生育適温」が存在します。この生育適温は、その植物が元々自生していた地域の気候と深く関連しています。例えば、熱帯地域が原産の観葉植物は比較的高い温度を好み、寒さには弱い傾向があります。一方で、高山植物や寒冷地に自生する植物は、涼しい気候を好み、夏の高温が苦手な場合が多いのです。

生育適温から大きく外れた環境では、植物に様々な問題が生じることがあります。温度が高すぎる場合、植物は呼吸が過剰になりエネルギーを消耗しやすくなったり、葉からの水分の蒸散が激しくなり水切れを起こしやすくなったりします。また、種類によっては高温で生育が一時的に止まったり、葉焼けを起こしたり、病害が発生しやすくなったりすることもあるでしょう。

逆に温度が低すぎる場合も、植物の成長は著しく鈍化します。多くの植物は、一定以下の低温にさらされると生育を停止し、休眠状態に入ります。さらに低温になると、細胞内の水分が凍結して組織が破壊される「凍害」を受け、枯れてしまうこともあります。耐寒性のない植物を冬場に屋外に放置すると、このような事態を招きやすいのです。

日本の多くの地域では四季があり、年間を通して温度が大きく変動します。そのため、特に鉢植えで植物を管理する場合には、季節に応じた温度管理が求められます。夏場は、高温を嫌う植物であれば直射日光を避けた涼しい場所に移動させたり、冬場は、寒さに弱い植物であれば室内に取り込んだりするなどの対策が必要です。室内で管理する場合でも、エアコンの風が直接植物に当たらないように注意したり、冬場の窓際は夜間に外気の影響で想像以上に温度が低下することがあるため、置き場所を工夫したりする配慮が大切になります。植物の種類ごとの好適な温度を理解し、できる限りその範囲に近づけてあげることが、一年を通して植物を元気に保つための鍵となるでしょう。

養分:ミネラルなど必要なもの

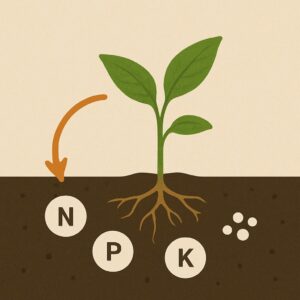

植物が大きく育ち、美しい花を咲かせたり、豊かな実をつけたりするためには、光合成によって自ら作り出す糖などの栄養分(有機物)だけでは十分ではありません。これらに加えて、根から吸収するさまざまな種類のミネラル、いわゆる無機養分が不可欠です。これらのミネラルは、植物の体を作るための材料になったり、生命活動を円滑に進めるための調整役として働いたりします。

植物が必要とする養分は多岐にわたりますが、特に大量に必要とされるのが「窒素(N)」「リン酸(P)」「カリウム(K)」で、これらは「肥料の三要素」とも呼ばれています。窒素は主に葉や茎の成長を促し、植物体を大きくする働きがあります。「葉肥(はごえ)」とも言われるのはこのためです。リン酸は、花や実のつきを良くしたり、根の伸長を助けたりする役割があり、「花肥(はなごえ)」や「実肥(みごえ)」として重要です。そしてカリウムは、根や茎を丈夫にし、植物全体の抵抗力を高める働きがあり、「根肥(ねごえ)」とも呼ばれます。

これら三要素の他にも、カルシウム、マグネシウム、硫黄なども比較的多くの量が必要とされます。さらに、鉄、マンガン、ホウ素、亜鉛、銅、モリブデン、塩素、ニッケルといった成分は、必要とされる量は微量ですが、どれか一つでも欠けると生育に支障をきたすため、「微量要素」として非常に重要です。

これらの養分が不足すると、植物はさまざまな生育不良のサインを示します。例えば、窒素が不足すると葉の色が薄くなったり黄化したりし、成長が悪くなります。リン酸が不足すると花つきや実つきが悪くなり、カリウムが不足すると葉の縁が枯れたり、病気にかかりやすくなったりすることがあります。

多くの場合、鉢植えで植物を育てていると、限られた土の量では自然に供給される養分だけでは不足しがちです。そのため、定期的に肥料を与えて養分を補給してあげる必要があります。肥料には、有機質肥料や化成肥料、形状も固形や液体など様々な種類があります。植物の種類や状態、生育段階(成長期か休眠期かなど)に応じて、適切な種類と量の肥料を選ぶことが大切です。ただし、肥料の与えすぎは禁物です。濃度が高すぎると根を傷めてしまう「肥料焼け」を起こしたり、特定の養分だけが過剰になることで生育のバランスを崩したりすることがあるため、規定量を守り、植物の様子をよく観察しながら施肥することが求められます。食虫植物が虫を捕らえるのも、生育に必要なミネラル分が乏しい環境で、それを補うための一つの戦略なのです。

植物が育つ条件と初心者の育て方

初心者におすすめ!簡単な植物の選び方

植物を初めて育てる方にとって、どのような種類を選ぶかは、その後の育成体験を左右する大切なポイントです。管理が比較的やさしく、丈夫な性質の植物から始めることで、植物を育てる楽しさを感じやすくなります。最初から繊細な手入れが必要な種類を選んでしまうと、もしうまくいかなかった場合に、植物育成そのものへの興味を失ってしまうかもしれません。育てやすい植物を最初のパートナーにすることで、水やりや置き場所の管理といった基本的なお世話の方法を学びながら、成長を見守る喜びを味わうことができるでしょう。

育てやすい植物に共通する特徴としては、まず乾燥に比較的強いことが挙げられます。毎日の水やりが必須ではなく、多少水やりを忘れてしまってもすぐに枯れてしまうことが少ない種類は、初心者の方にとって安心感があります。また、ある程度の日照不足にも耐えることができる種類であれば、室内で育てる場合の置き場所の選択肢も広がります。病害虫がつきにくい性質であることや、剪定などの特別な手入れがあまり必要ないことも、管理の手間を考えると重要なポイントです。

具体的に初心者の方におすすめの植物としては、観葉植物であればポトスやサンスベリア、モンステラなどが挙げられます。これらは比較的乾燥に強く、耐陰性もあるため、室内でも育てやすい代表的な種類です。多肉植物のアロエやサボテンの仲間も、水やりの頻度が少なく済むため管理が楽なものが多いでしょう。もしハーブに挑戦したいのであれば、ミントやバジルなどは生育旺盛で育てやすい部類に入ります。

植物を選ぶ際には、いくつか注意しておきたい点があります。まず、ご自身の住環境、特に日当たりの状況や植物を置くスペース、室内の温度変化などを考慮し、その環境に適した植物を選ぶことが大切です。園芸店などで苗を購入する際には、葉の色つやが良く、病気や害虫がついていないか、株元がぐらぐらしていないかなどを確認し、健康な株を選びましょう。また、最初から大きな鉢植えを選ぶのではなく、まずは手頃な大きさの株から育て始め、植物との生活に慣れていくのも良い方法です。そして何より、育ててみたいと思った植物の基本的な育て方(必要な光の量、水やりの頻度、好む温度など)を事前に少し調べておくと、スムーズに育成をスタートできるはずです。

季節ごとの水やりと管理ポイント

植物の水やりや日々の管理は、季節の変化に敏感に対応することが、一年を通して植物を健康に保つための秘訣です。日本にははっきりとした四季があり、気温や湿度、日照時間などが季節ごとに大きく移り変わります。これに伴って植物の生育のペースや必要とする水の量も変化するため、年間を通じて画一的なお世話ではうまくいかないことが少なくありません。

春は、多くの植物にとって新しい成長が始まる季節です。気温が徐々に上昇し、日差しも強くなってくるため、休眠していた植物も目を覚まし、活発に水を吸い上げ始めます。この時期の水やりは、土の表面が乾いたらたっぷりと与えるのが基本で、冬場に控えていた水やりの頻度を徐々に増やしていくと良いでしょう。また、春は植え替えや株分け、肥料の開始にも適した時期です。

夏は、一年で最も気温が高く、日差しも強烈になる季節です。多くの植物は生育が旺盛になりますが、種類によっては夏の暑さで生育が鈍ったり、弱ったりすることもあります。土の乾燥が非常に早くなるため、水切れには特に注意が必要です。水やりは、比較涼しい早朝や夕方に行い、日中の高温時に与えると根が蒸れてしまうことがあるので避けましょう。葉の乾燥を防ぐために葉水を与えるのも効果的です。また、強い直射日光は葉焼けの原因になることがあるため、植物の種類に応じて遮光したり、置き場所を調整したりする必要があります。風通しを良くして、蒸れによる病気や害虫の発生を防ぐことも大切です。

秋になると、厳しい暑さが和らぎ、植物にとって過ごしやすい気候になります。夏に生育が鈍っていた植物も再び成長を始めることがあります。この時期の水やりは、気温の低下とともに土の乾き方が緩やかになるため、夏のペースから徐々に頻度を減らしていく必要があります。土の表面が乾いているのを確認してから与えるように心がけましょう。冬に向けての準備期間でもあり、寒さに弱い植物は室内に取り込む準備を始める時期でもあります。

冬は、気温が大幅に下がり、多くの植物は生育を停止するか、非常に緩やかな状態(休眠期)に入ります。この時期は植物が水をあまり必要としないため、水やりの頻度を大幅に減らすことが最も重要なポイントです。土の乾燥も非常に遅くなるため、与えすぎは根腐れを引き起こす最大の原因となります。土の表面が乾いてからさらに数日待って与えるくらいでも良い場合が多いでしょう。室内に取り込んだ植物も、暖房の風が直接当たらない場所に置き、窓際は夜間に外気で冷え込むため、夜間だけ部屋の中央に移動させるなどの工夫が求められます。

これらのポイントは一般的な目安であり、実際には植物の種類や置かれている環境によって最適な管理方法は異なります。常に植物の様子をよく観察し、「土が乾いたら水を与える」という基本を守りながら、季節の変化に合わせたお世話を心がけることが重要です。

植物育成にかかる費用と準備物

植物との生活を始めるにあたって、どれくらいの費用がかかり、何を準備すれば良いのかは気になるところです。植物本体の価格以外にも、快適な育成環境を整えるためにはいくつかの基本的なアイテムとその費用が必要になりますが、工夫次第で初期投資を抑えることも十分に可能です。適切な道具や資材を揃えることは、植物を健康に育てる上で大切なだけでなく、日々のお手入れをより楽しく、スムーズに行うためにも役立ちます。

まず初期費用として考えられるのは、植物そのものの購入費です。これは種類や株の大きさ、希少性などによって数百円から数万円以上と幅広いです。次に必要なのが植木鉢ですが、これも素材(プラスチック、テラコッタ、陶器など)やサイズ、デザインによって価格が異なります。最近では100円ショップでも様々な種類の鉢が見つかります。そして、植物を植え込むための培養土も必要です。育てる植物に合わせた専用の培養土が便利ですが、赤玉土や腐葉土などの基本用土を自分でブレンドすることもできます。少量であれば数百円から購入可能です。

その他、鉢の底に敷いて水はけを良くするための鉢底石や、土の流出を防ぐ鉢底ネットも準備しておくと良いでしょう。これらも数百円程度で手に入ります。水やりのためのジョウロは、サイズや素材によって価格が変わりますが、小さなものであれば数百円からあります。また、植物の成長を助ける肥料も用意しておくと安心です。液体肥料や固形肥料などがあり、こちらも数百円から千数百円程度で、最初は少量タイプのものがおすすめです。必要に応じて、土を扱うための小さなスコップや、枯れた葉や枝を切るための園芸用ハサミ、葉の乾燥を防いだりホコリを取ったりするための霧吹きなどもあると便利ですが、これらも多くは数百円から、あるいは100円ショップで代用できるものもあります。

継続的にかかる費用としては、主に肥料代や、数年に一度行う植え替え時の土の購入費用などが考えられます。もし育成ライトや加湿器などを使用する場合は、電気代も考慮に入れる必要があるでしょう。

初期費用を抑えたい場合は、いくつかの工夫があります。例えば、大きな株ではなく小さな苗から育て始めたり、100円ショップやホームセンターのプライベートブランド製品を上手に活用したりする方法があります。また、時間はかかりますが種から育てるのも非常に安価な方法の一つです。ある程度植物の扱いに慣れてくれば、友人から株分けしてもらったり、挿し木で増やしたりすることもできるでしょう。

最初に全ての道具を完璧に揃える必要はありません。まずは最低限必要なものからスタートし、植物を育てていく中で、必要だと感じたものを少しずつ買い足していくというスタイルでも十分に楽しむことができます。大切なのは、無理のない範囲で植物との暮らしを始めることだと言えるでしょう。

植物を育てるのが上手い人の共通点

植物を生き生きと育てるのが上手な方々には、いくつかの共通する特徴があるように思われます。それは単に園芸の知識が豊富であるということだけではなく、植物という生き物に対する向き合い方や日々の習慣に現れることが多いのです。

まず挙げられるのが、優れた観察力です。植物を上手に育てる人は、日々の些細な変化を見逃しません。葉の色つや、新芽の伸び具合、葉の垂れ方、土の乾き具合といった植物が発する小さなサインを敏感に察知し、それに応じて対処します。植物をただ「見る」のではなく、愛情を持って「観る」習慣が身についていると言えるでしょう。

また、常に学ぶ姿勢を持っていることも共通点の一つです。植物の種類は非常に多く、それぞれに異なる性質や好む環境があります。上手な人は、育てている植物や新しく迎えたい植物について、本やインターネットで情報を集めたり、経験豊富な人にアドバイスを求めたりすることを厭いません。そして、得た知識を自身の経験と照らし合わせながら、より良い育て方を探求し続けます。

さらに、試行錯誤を恐れず、そこから学ぶ力も持ち合わせています。植物育成には、マニュアル通りにいかないことも少なくありません。置き場所を変えてみたり、水やりのタイミングを調整してみたりと、植物の様子を見ながら柔軟に対応を変えていきます。そして、うまくいったことや、残念ながら失敗してしまった経験も、次の育成に活かすための貴重な学びとして捉えているのです。

植物が置かれている環境への配慮も欠かせません。前述の通り、植物の生育には光、水、温度、風通しなどが大きく影響します。上手な人は、これらの環境要因が植物にとって快適であるかを常に気にかけ、季節の変化や天候に応じて適切な場所に移動させたり、環境を調整したりする努力を惜しまないものです。

そして何よりも、植物に対する愛情と根気強さを持っていることが、最も大切な共通点かもしれません。植物は工業製品とは異なり、一朝一夕に結果が出るものではありません。日々の地道な世話を続け、時には生育が思わしくない時期があっても、諦めずに辛抱強く見守る姿勢が、最終的に植物を健やかに育てることに繋がるのでしょう。彼らは、植物との静かな対話を楽しんでいるかのようです。

枯らさない!必要なものの再確認

植物を元気に育て、枯らしてしまうことなく長く楽しむためには、植物が生きていく上で不可欠な基本的な条件を整え、日々のお手入れに必要な道具や資材を適切に準備しておくことが何よりも重要です。これまでにも触れてきましたが、ここでは改めて「枯らさない」ために最低限確認しておきたい「必要なもの」について見直してみましょう。

まず、植物が健全に生育するための環境条件の再確認です。第一に「適切な光」が確保されているでしょうか。育てる植物の種類によって必要とする光の量や強さは異なりますので、その植物の性質に合った日照条件の場所に置くことが基本となります。次に「適切な水」です。土の表面が乾いたらたっぷりと与える、という基本はありますが、植物の種類や季節によって頻度や量は調整が必要です。水のやりすぎは根腐れの原因となり、逆に不足すれば枯れてしまいます。

そして「適切な空気環境」も大切です。特に室内で育てる場合は、定期的な換気で新鮮な空気を取り入れ、風通しを良くすることを心がけましょう。また、根も呼吸しているため、水はけの悪い土壌では酸素不足に陥りやすいです。このため、水はけの良い用土を選ぶことが重要になります。「適切な温度管理」も欠かせません。それぞれの植物には生育に適した温度帯がありますので、特に夏場の高温対策や冬場の寒さ対策は、植物を枯らさないために必須の配慮です。最後に「適切な養分」です。植物は光合成で自ら栄養を作り出しますが、それだけでは不足するミネラル分を肥料として補給する必要があります。ただし、与えすぎは禁物です。

これらの環境条件を整えるために、具体的な道具や資材も再確認しておきましょう。まず、植物の大きさに合い、必ず排水穴の開いている「植木鉢」。そして、育てる植物に適した「培養土」。水はけを良くするための「鉢底石」や「鉢底ネット」も、根腐れを防ぐためには有効なアイテムです。日々の水やりのためには、適切な量の水を与えることができる「ジョウロ」が役立ちます。生育期には「肥料」も必要になりますので、植物の種類や状態に合わせたものを選びましょう。その他、枯れた葉や伸びすぎた枝を整理するための「園芸用ハサミ」や、葉のホコリ取りや乾燥防止に使える「霧吹き」なども、あると便利なお手入れ用品です。

これらの「もの」を揃えることと同時に、育てる植物の特性について事前に調べておくという「情報」や、日々の変化に気づくための「観察する時間と心構え」も、植物を枯らさないためには不可欠な「必要なもの」と言えるでしょう。焦らず、植物の小さな変化に気づき、その都度適切に対応していくことが、長く植物と付き合っていくための秘訣です。

植物が育つ条件:総まとめ

- 植物のエネルギー源は光合成であり、光が不可欠

- 種類により最適な光の量や強さは異なる

- 水は生命維持と栄養運搬、光合成に必須である

- 水の過不足は生育に悪影響を及ぼす

- 二酸化炭素は光合成の材料、酸素は呼吸に必要

- 適切な換気と風通しは健康維持に貢献する

- 植物にはそれぞれ生育に適した温度帯が存在する

- 季節の変化に応じた温度管理が重要となる

- 窒素・リン酸・カリウムは植物の三大栄養素である

- 肥料の与えすぎは根を傷める原因となる

- 初心者は管理が容易で丈夫な植物から始めるのが良い

- 住環境と植物の特性を考慮して選ぶことが大切

- 季節ごとに水やり頻度や管理方法を調整する

- 植物の日々の変化を観察する習慣が上達の鍵

- 基本的な生育条件と必要な道具の準備が成功に繋がる