植物の呼吸はいつ行われる?基本を解説

「植物の呼吸はいつ行われているのだろう?」、「夜になると植物は何をしているの?」、「理科の授業で習った気孔や二酸化炭素の役割って、植物の呼吸とどう関係があるの?」そんな疑問を抱いたことはありませんか。私たちの身近にある植物たちですが、その生命活動の基本である呼吸については、意外と知らないことも多いかもしれません。

この記事では、「植物 呼吸 いつ」という基本的なテーマを中心に、植物が体のどこで、どのようにして呼吸を行っているのか、その仕組みを分かりやすく解説します。また、光合成との違いや、特に夜間の呼吸活動がなぜ注目されるのか、さらには私たちにとって身近な観葉植物の呼吸で気をつけるべき点、そして植物の種類によって呼吸の仕方が変わるのかどうか、といった様々な角度から、植物の呼吸の謎に迫ります。この記事を通じて、植物の奥深い生命活動への理解を深めていただければ幸いです。

- 植物が昼夜を問わず常に呼吸していること

- 光合成との関係で、昼と夜の呼吸の様子の違いとその理由

- 呼吸における気孔の役割と酸素・二酸化炭素の基本的な出し入れ

- 植物体のどこで呼吸が行われ、種類や環境が呼吸にどう影響するか

植物の呼吸とは?理科で習う基礎知識

植物の呼吸について考えるとき、多くの方はまず光合成を思い浮かべるかもしれません。しかし、植物も私たち動物と同じように、生命を維持するために「呼吸」という活動を絶えず行っています。理科の授業で習う基礎知識として、この呼吸は植物が生きていく上で不可欠なエネルギーを取り出すための重要なプロセスです。

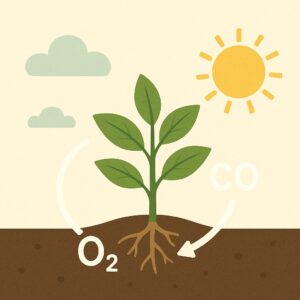

植物が呼吸を行う主な理由は、成長したり、花を咲かせたり、種子を作ったりといった様々な生命活動に必要なエネルギーを獲得するためです。光合成によって作られたデンプンなどの養分(糖)は、いわば植物にとっての「燃料」です。呼吸は、この燃料である養分を酸素を使って分解し、活動のためのエネルギーに変換する化学反応と言えます。この過程で、酸素が取り込まれ、二酸化炭素と水が排出されます。人間が食事で得た栄養をエネルギーに変えるのと似たようなイメージをすると分かりやすいでしょう。

例えば、植物が新しい葉を展開したり、根を伸ばしたりする際には、多くのエネルギーが必要となります。また、養分や水分を体の隅々まで運搬する活動にもエネルギーが消費されます。これらのエネルギーはすべて、呼吸によって供給されているのです。

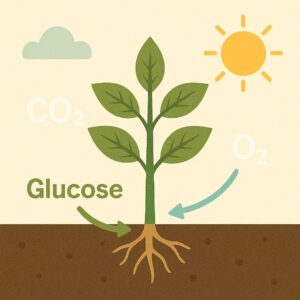

光合成は光エネルギーを利用して二酸化炭素と水から養分を作り出す働きであり、主に葉緑体で行われます。一方、呼吸は作られた養分を使ってエネルギーを取り出す働きで、植物のすべての生きている細胞で、昼夜を問わず行われています。このように、光合成と呼吸は役割が異なりますが、どちらも植物の生存にとって欠かせない車の両輪のような関係にあるのです。光合成で養分を作り、呼吸でその養分をエネルギーに変える、このサイクルが植物の生命を支えています。

植物が呼吸する時間:一日中?それとも特定の時間?

植物がいつ呼吸しているのか、という疑問は多くの方が抱くことでしょう。「昼間は光合成をして、夜だけ呼吸するのでは?」と誤解されがちですが、実は植物は生きている限り、昼夜を問わず24時間常に呼吸を続けています。

この理由は非常にシンプルで、植物も私たちと同じように、生命活動を維持するためには絶え間なくエネルギーが必要だからです。細胞分裂を行ったり、物質を合成したり、養分を運んだりといった活動は、一時も休むことなく行われています。そのため、エネルギーを生み出す呼吸も、常に行われなければなりません。

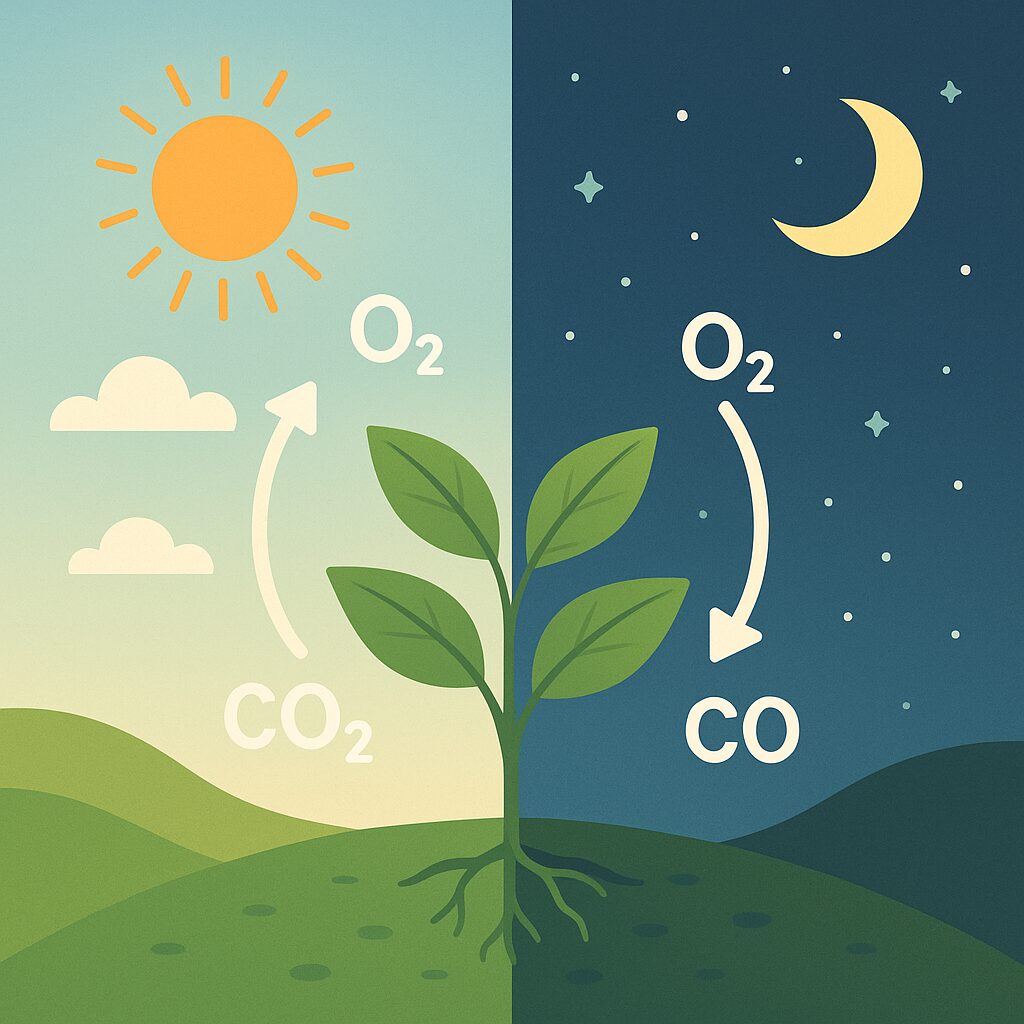

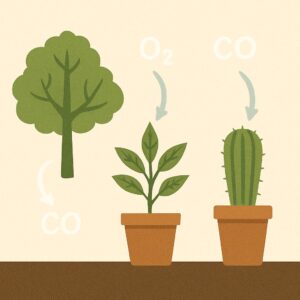

では、なぜ昼間は呼吸よりも光合成のイメージが強いのでしょうか。それは、日中の光が十分に当たっている条件下では、光合成の速度が呼吸の速度を大きく上回るためです。光合成では二酸化炭素を吸収し酸素を放出しますが、呼吸では酸素を吸収し二酸化炭素を放出します。昼間は、呼吸によって排出される二酸化炭素の量よりも、光合成によって吸収される二酸化炭素の量の方がはるかに多いため、差し引きとして植物は二酸化炭素を吸収し、酸素を放出しているように見えるのです。

例えば、植物を透明な袋に入れて日向に置いておくと、袋の中の酸素濃度が上がり、二酸化炭素濃度が下がることが観察されます。これは光合成が活発に行われている証拠です。しかし、同じ植物を夜間に袋に入れておくと、今度は酸素濃度が下がり、二酸化炭素濃度が上がります。これは、光合成が停止し、呼吸のみが行われている結果です。

このように、植物の呼吸は時間帯によって止まることはありません。昼間は光合成の影に隠れがちですが、夜間になるとその活動がはっきりと現れるというわけです。植物の生命維持にとって、呼吸は途切れることのない重要な活動なのです。

呼吸に不可欠な気孔の役割と仕組み

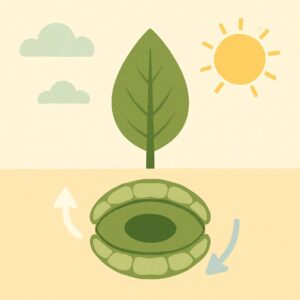

植物が呼吸を行う上で、外部とガス交換を行うための「門」となるのが「気孔(きこう)」です。この気孔は、植物の生命活動にとって非常に重要な役割を担っています。主に葉の表皮、特に裏側に多く見られる小さな孔(あな)で、ここを通して酸素を取り込み、呼吸によって生じた二酸化炭素を排出します。

気孔の仕組みをもう少し詳しく見てみましょう。一つ一つの気孔は、一対の「孔辺細胞(こうへんさいぼう)」という三日月形をした特殊な細胞に囲まれています。この孔辺細胞の形が変わることで、気孔は開いたり閉じたりします。具体的には、孔辺細胞が水分を吸収して膨らむと外側に反り返るように変形し、その結果として中央の孔が開きます。逆に、孔辺細胞から水分が失われてしぼむと、孔は閉じます。この開閉は、光の強さ、植物体内の水分状態、葉の内部の二酸化炭素濃度など、様々な環境要因に応じて巧みに調節されています。

気孔が担う役割は、呼吸におけるガス交換だけではありません。実は、光合成に必要な二酸化炭素を取り込むのも、この気孔を通じて行われます。さらに、植物体内の水分を水蒸気として体外へ放出する「蒸散(じょうさん)」という現象も、主に気孔で行われます。蒸散は、植物体内の温度調節や、根から水分を吸い上げる力を生み出すためにも重要です。

例えば、乾燥している環境では、植物は水分の損失を抑えるために気孔を閉じがちになります。しかし、気孔を閉じてしまうと、呼吸や光合成に必要なガスの取り込みも制限されてしまいます。このように、植物は気孔の開閉をコントロールすることで、ガス交換の必要性と水分保持のバランスを取っているのです。また、木の幹や枝に見られる「皮目(ひもく)」という組織も、硬い樹皮に覆われた部分でのガス交換を助ける役割を果たしていますが、葉におけるガス交換の主役はやはり気孔です。

このように、気孔は単なる穴ではなく、植物が外部環境と巧みに関わりながら生きていくための、非常に精巧で重要な仕組みと言えるでしょう。

植物は呼吸で何を出し入れする?二酸化炭素と酸素

植物が生命を維持するために行う呼吸では、具体的にどのような物質を体外から取り入れ、そして体外へ排出しているのでしょうか。この問いに対する基本的な答えは、私たち動物の呼吸と同様に、植物は「酸素を取り入れ、二酸化炭素を排出する」というガスの交換を行っています。これは、植物がエネルギーを生み出すための化学反応に深く関わっています。

植物が呼吸を行う主な目的は、光合成などによって体内に蓄えられたデンプンや糖といった養分を分解し、成長や活動に必要なエネルギーを取り出すことです。この養分を分解する過程、いわば植物にとっての「燃焼」プロセスにおいて、酸素が必要不可欠な役割を果たします。酸素が養分と反応することで、エネルギーが効率よく取り出されるのです。そして、このエネルギー生産の結果として、副産物である二酸化炭素と水が生成されます。生成された二酸化炭素は、植物にとって不要な老廃物となるため、体外へと排出される仕組みになっています。

例えば、光合成のプロセスを思い出してみましょう。光合成では、二酸化炭素を取り込み、酸素を放出します。これは呼吸とは全く逆のガスの動きになります。昼間、光が十分に当たっている状況では、植物は活発に光合成を行うため、呼吸による二酸化炭素の排出量よりも、光合成による二酸化炭素の吸収量の方がはるかに多くなります。同様に、呼吸による酸素の吸収量よりも、光合成による酸素の放出量の方が多くなります。このため、昼間の植物は全体として見ると、二酸化炭素を吸収し酸素を放出しているように見えるのです。しかし、呼吸そのものに注目すれば、常に酸素を取り込み二酸化炭素を排出しているという事実は変わりません。

このように考えると、植物の呼吸における酸素と二酸化炭素の出し入れは、エネルギー通貨とも言えるATP(アデノシン三リン酸)を合成するための根源的な活動であり、植物のあらゆる生命現象を支える基盤となっていることが理解できます。

植物はどこで呼吸しているの?葉だけではない?

植物の呼吸と聞くと、多くの方は葉にある気孔を連想し、葉が主な呼吸の場所だと考えるかもしれません。確かに葉はガス交換が活発に行われる重要な器官ですが、植物の呼吸は葉だけに限定された活動ではありません。実は、植物体を構成するすべての生きている細胞、つまり葉だけでなく、茎、根、さらには花や果実、種子に至るまで、あらゆる部分で呼吸は行われています。

それぞれの器官が生命活動を営み、成長し、機能するためにはエネルギーが必要です。そして、そのエネルギーは各細胞が自ら行う呼吸によって供給されなければなりません。例えば、茎は植物体を支え、水や養分を運ぶ通路としての役割を担っていますが、これらの活動にもエネルギーが消費されます。若い緑色の茎には葉と同様に気孔が存在し、ガス交換を行っています。また、太くなった木の幹や枝では、樹皮の表面にある「皮目(ひもく)」と呼ばれる小さな孔状の組織を通じて、内部の細胞が酸素を取り込み、二酸化炭素を排出しています。

根もまた、非常に活発に呼吸を行う器官です。根は土壌中から水分や養分を吸収するという重要な役割を担っており、この吸収活動には多量のエネルギーが必要です。そのため、根の細胞は土壌中の隙間にある酸素を取り込んで呼吸をしています。これが、水はけの悪い土壌で植物が育ちにくい理由の一つです。土壌が常に水で満たされていると、根が酸素不足に陥り、呼吸ができなくなってしまいます。その結果、エネルギー不足から根の機能が低下し、最悪の場合には根腐れを起こして植物全体が枯れてしまうこともあります。

さらに、花が咲き、果実が実り、種子が成熟する過程でも、それぞれの組織は活発に呼吸を行っています。発芽しようとする種子を考えてみても、まだ光合成を行う葉がない状態でも、貯蔵された養分を分解してエネルギーを取り出し、力強く芽を出すために盛んに呼吸をしています。このように、植物の呼吸は特定の場所に偏っているわけではなく、生命が宿るすべての細胞で行われている普遍的かつ不可欠な活動なのです。

夜の植物の呼吸:なぜ活動が目立つのか

「夜になると植物は呼吸を活発にする」あるいは「夜だけ呼吸する」といった話を耳にすることがありますが、これは正確な表現ではありません。前述の通り、植物は昼夜を問わず常に呼吸を続けています。では、なぜ特に夜間に植物の呼吸活動が「目立つ」ように感じられるのでしょうか。その主な理由は、昼間に行われているもう一つの大きなガス交換活動である「光合成」が、夜間には停止するからです。

日中、太陽の光が十分に降り注いでいるとき、植物は光合成を非常に活発に行います。光合成では二酸化炭素を吸収し酸素を放出しますが、この量は同時間に行われている呼吸による二酸化炭素の排出量や酸素の吸収量を大きく上回ります。そのため、昼間の植物全体のガス交換の収支を見ると、あたかも二酸化炭素を吸い込み、酸素を吐き出しているかのように見えます。呼吸活動は行われているものの、光合成の圧倒的な活動量に隠れてしまうのです。

しかし、夜になり太陽の光がなくなると、光合成は行えなくなります。光合成が停止すると、これまでガス交換の主役だった二酸化炭素の吸収と酸素の放出がなくなり、植物が行っているもう一方のガス交換、つまり呼吸による酸素の吸収と二酸化炭素の排出だけが明確に現れてきます。これが、夜間に植物の呼吸が「目立つ」と感じられるメカニズムです。呼吸活動そのものが夜間に急激に活発化するというよりは、昼間の大きなカーテンが取り払われ、舞台裏で常に行われていた活動が表に出てくるようなイメージです。

例えば、部屋を閉め切って多くの観葉植物を置いている場合、夜間には植物の呼吸によって室内の二酸化炭素濃度がわずかに上昇し、酸素濃度がわずかに低下することが測定されることがあります。もちろん、これは極端な条件下での話であり、通常の居住空間であれば人体に影響が出るほどの変化ではありません。むしろ、夜間の呼吸は、植物が昼間に光合成で蓄えたエネルギーを使って、夜間の成長や細胞の修復、翌日の活動への準備などを行うための重要な時間と捉えることができます。このように、夜の植物の呼吸が目立つのには、光合成との関係性が深く関わっているのです。

植物の呼吸、いつ詳しく知りたい?種類や環境で変わる?

昼間の植物:光合成と呼吸のバランスはどうなっている?

昼間の植物は、私たちの目には見えませんが、体内で二つの重要な生命活動、すなわち「光合成」と「呼吸」を同時に行っています。この二つの活動は、それぞれ異なる目的を持ちながらも、植物の生存と成長に不可欠なバランスを保っています。

まず、光合成は、植物が太陽光のエネルギーを利用して、空気中の二酸化炭素と根から吸い上げた水から、自身の栄養分となる糖(デンプンなど)を作り出す働きです。この過程で、副産物として酸素が放出されます。光合成は光があることが絶対条件なので、主に昼間に行われます。

一方、呼吸は、前述の通り、植物が生命活動を維持するためのエネルギーを取り出すプロセスです。光合成で作られた糖などの栄養分を酸素を使って分解し、エネルギーに変換するとともに、二酸化炭素と水を排出します。この呼吸は、光の有無にかかわらず、植物の生きているすべての細胞で24時間絶えず行われています。

それでは、昼間の植物体内では、これら二つの活動のバランスはどのようになっているのでしょうか。一般的に、健康な植物が十分な光を受けている昼間においては、光合成の速度が呼吸の速度を大きく上回ります。つまり、呼吸によって消費される酸素の量よりも、光合成によって生成される酸素の量の方がはるかに多く、同様に、呼吸によって排出される二酸化炭素の量よりも、光合成によって吸収される二酸化炭素の量の方がずっと多いのです。

このため、昼間の植物を全体として見ると、二酸化炭素を盛んに吸収し、酸素を大量に放出しているように観察されます。これは、あたかも植物が「呼吸を休んで光合成だけをしている」かのような印象を与えるかもしれませんが、実際には呼吸も絶えず行われており、光合成の活発な活動がそれを覆い隠している状態と理解するのが正確です。例えば、植物をビニール袋に入れて光を当てると、袋の中の二酸化炭素が減り酸素が増えますが、これは光合成量が呼吸量を上回っている証拠です。このバランスこそが、植物が成長するための養分を蓄積し、同時に地球上の多くの生物にとって不可欠な酸素を供給する源となっているのです。

観葉植物の呼吸における注意点とは?

観葉植物は、私たちの生活空間に彩りや癒やしを与えてくれる存在ですが、屋外の植物とは異なる室内環境で育つため、その呼吸活動に関してはいくつかの注意点があります。基本的な呼吸の仕組みは他の植物と変わりませんが、健やかに育てるためには、室内特有の環境要因を考慮することが大切です。

まず一つ目の注意点として、根の呼吸環境を整えることが挙げられます。植物の根も活発に呼吸をしており、土壌中の酸素を必要とします。しかし、室内で鉢植えにされている観葉植物は、水やりの頻度や鉢の排水性によっては、土壌が過湿状態になりやすい傾向があります。土が常にジメジメしていると、土壌中の酸素が不足し、根が呼吸困難に陥ってしまうことがあります。これは「根腐れ」の大きな原因となり、植物全体の生育不良や枯死につながるため、水はけの良い用土を選び、鉢底石を入れる、受け皿に溜まった水はこまめに捨てるなどの対策が重要です。

二つ目の注意点として、室内の空気環境とガス交換の関係です。特に夜間、植物は光合成を行わず呼吸のみを行うため、酸素を吸収し二酸化炭素を排出します。締め切った部屋に多くの観葉植物を置いている場合、ごくわずかですが室内の二酸化炭素濃度が上昇し、酸素濃度が低下する可能性があります。もっとも、一般的な家庭環境で数鉢程度の観葉植物であれば、人体に影響が出るほどの大きな変化はなく、過度に心配する必要はありません。むしろ、日中の光合成による空気清浄効果の方が期待できる場合が多いでしょう。しかし、極端に多くの植物を狭く密閉された空間に置く場合は、適度な換気を心がけるとより良い環境を保てます。

三つ目の注意点としては、温度管理です。植物の呼吸速度は温度に影響を受けます。一般的に、温度がある程度高くなると呼吸は活発になりますが、高すぎるとエネルギーの消耗が激しくなり、植物が弱ってしまうこともあります。特に冬場の暖房が直接当たる場所や、夏場の極端な高温は避けるようにしましょう。

最後に、観葉植物も光合成によって呼吸に必要なエネルギー源(糖)を作り出します。室内は屋外に比べて光量が不足しがちなので、それぞれの植物が好む光の環境を整え、適切に光合成を行えるようにすることも、間接的に健康な呼吸活動を支える上で重要です。これらの点に注意して管理することで、観葉植物は室内でも元気に呼吸し、私たちを楽しませてくれるでしょう。

植物の種類によって、呼吸の仕方は変わる?

植物の呼吸は、生命を維持するための基本的なエネルギー獲得プロセスであり、その根本的な化学反応の仕組み自体は、実はほとんどの植物種で共通しています。酸素を使って糖を分解し、二酸化炭素と水を排出しながらエネルギーを取り出すという一連の流れは、草花であれ樹木であれ、基本的な部分は同じです。

しかし、「呼吸の仕方」という言葉をもう少し広い意味で捉えると、植物の種類や生育環境によって、呼吸の「速度(量)」や、ガス交換を効率的に行うための「体のつくりや戦略」に違いが見られることがあります。

まず、呼吸の速度についてですが、これは植物の種類だけでなく、同じ植物でも生育段階や器官によって大きく異なります。例えば、成長が盛んな若い組織や、活発に細胞分裂を行っている先端部分(芽や根の先など)は、多くのエネルギーを必要とするため、呼吸速度が高い傾向にあります。逆に、成熟した組織や休眠状態にある組織では、呼吸速度は比較的低く抑えられています。また、果実が熟す過程でも呼吸が活発になることが知られています。

次に、ガス交換のための体のつくりや戦略の違いです。陸上植物の多くは、葉の気孔を通じて主にガス交換を行いますが、気孔の数や大きさ、分布、開閉の制御メカニズムは、乾燥地帯に生息する植物や湿潤な環境を好む植物など、種類によってその環境に適応した特徴を持っています。

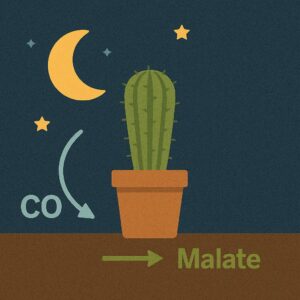

例えば、サボテンなどの多肉植物の多くはCAM型光合成という特殊な光合成経路を持ちます。これらの植物は、乾燥した環境で日中に気孔を開くと水分を大量に失ってしまうため、夜間に気孔を開いて二酸化炭素を取り込み、リンゴ酸などの形で貯蔵します。そして昼間は気孔を閉じたまま、貯蔵した物質を使って光合成を行います。この夜間に気孔を開くという戦略は、呼吸に必要な酸素の取り込みにも都合が良いと言えます。

また、水中植物の場合は、水に溶け込んだ酸素を体表全体から吸収したり、体内に通気組織(空気を通すための隙間)を発達させて水中の根などへ酸素を供給したりする仕組みを持っています。マングローブ植物の中には、酸素の少ない泥の中に生育するため、呼吸根(気根)と呼ばれる特殊な根を地上に突き出して酸素を取り込むものもいます。

このように、呼吸という化学反応のコアな部分は共通していても、植物が置かれた環境やその種類に応じた代謝の活発さ、ガス交換の工夫には多様性が見られます。それは、それぞれの植物が自身の生存戦略として進化させてきた結果と言えるでしょう。

周りの環境は植物の呼吸に影響する?

植物の呼吸は、その生命活動を支える上で欠かせないプロセスですが、常に一定の速度で行われているわけではありません。実は、植物を取り巻く「周りの環境」が、呼吸の速度や効率に大きな影響を与えています。主な環境要因としては、温度、酸素濃度、そして間接的には光や水分などが挙げられます。

まず、温度は植物の呼吸速度を左右する非常に重要な要素です。一般的に、ある一定の範囲内であれば、温度が上昇するにつれて呼吸速度も活発になります。これは、呼吸が多くの化学反応によって成り立っており、これらの反応が温度の影響を受けるためです。例えば、気温が高い夏場には、植物はエネルギーをより多く消費し、呼吸も盛んになる傾向があります。しかし、温度が高すぎると、植物の酵素がダメージを受けたり、水分蒸散が激しくなったりするため、かえって呼吸機能を含めた全体の生命活動が低下することもあります。逆に、温度が低い冬場には、呼吸速度は著しく低下し、エネルギー消費を抑えて休眠状態に入る植物も多く見られます。

次に、酸素濃度も呼吸に直接的な影響を与えます。呼吸は酸素を必要とするプロセスなので、周囲の酸素濃度が極端に低い環境では、植物は十分に呼吸を行うことができません。これは特に、土壌中の根にとって重要です。例えば、長雨や過度な水やりによって土壌が常に水で満たされていると、土壌中の酸素濃度が低下し、根が酸素不足に陥ります。その結果、根は正常に呼吸できず、エネルギーを作り出せなくなり、最悪の場合は根腐れを起こして植物全体が枯れてしまう原因となります。

また、光も間接的に呼吸に影響します。光自体は呼吸に直接必要ありませんが、光合成によって呼吸の材料となる糖(栄養分)が作られます。そのため、日照不足が続くと光合成が十分に行えず、呼吸に必要な糖が不足し、結果として呼吸活動も低下し、植物の生育が悪くなることがあります。同様に、植物体内の水分状態も重要です。極端な乾燥状態では、気孔が閉じてガス交換が滞ったり、細胞内の化学反応が円滑に進まなくなったりするため、呼吸も正常に行えなくなる可能性があります。

このように、植物の呼吸は、温度、酸素、光、水分といった様々な環境要因と密接に関わりながら、その速度や効率を変化させています。植物を健やかに育てるためには、これらの環境要因を適切に管理し、植物がスムーズに呼吸できる環境を整えてあげることが大切です。

(補足)CAM植物の特殊な呼吸戦略について

次に、酸素濃度も呼吸に直接的な影響を与えます。呼吸は酸素を必要とするプロセスなので、周囲の酸素濃度が極端に低い環境では、植物は十分に呼吸を行うことができません。これは特に、土壌中の根にとって重要です。例えば、長雨や過度な水やりによって土壌が常に水で満たされていると、土壌中の酸素濃度が低下し、根が酸素不足に陥ります。その結果、根は正常に呼吸できず、エネルギーを作り出せなくなり、最悪の場合は根腐れを起こして植物全体が枯れてしまう原因となります。

また、光も間接的に呼吸に影響します。光自体は呼吸に直接必要ありませんが、光合成によって呼吸の材料となる糖(栄養分)が作られます。そのため、日照不足が続くと光合成が十分に行えず、呼吸に必要な糖が不足し、結果として呼吸活動も低下し、植物の生育が悪くなることがあります。同様に、植物体内の水分状態も重要です。極端な乾燥状態では、気孔が閉じてガス交換が滞ったり、細胞内の化学反応が円滑に進まなくなったりするため、呼吸も正常に行えなくなる可能性があります。

このように、植物の呼吸は、温度、酸素、光、水分といった様々な環境要因と密接に関わりながら、その速度や効率を変化させています。植物を健やかに育てるためには、これらの環境要因を適切に管理し、植物がスムーズに呼吸できる環境を整えてあげることが大切です。

(補足)CAM植物の特殊な呼吸戦略について

植物の呼吸の基本的な仕組みは多くの種で共通していますが、厳しい環境に適応するために独自の生存戦略を発達させた植物群も存在します。その代表例が、「CAM(カム)植物」と呼ばれる一群の植物たちです。CAM植物は、主に砂漠のような乾燥地帯や、着生植物のように水分が得にくい環境に生育しており、サボテンやアロエ、リュウゼツラン、パイナップルなどがこれに該当します。これらの植物は、水分の損失を最小限に抑えつつ、光合成と呼吸を効率的に行うための特殊な戦略を持っています。

CAM植物の最大の特徴は、気孔の開閉パターンにあります。多くの植物が昼間に気孔を開いて二酸化炭素を取り込み光合成を行うのに対し、CAM植物は主に夜間に気孔を開きます。夜間は気温が低く湿度が高いため、気孔を開いても水分の蒸散を最小限に抑えることができるのです。この夜間に開いた気孔から二酸化炭素を取り込み、リンゴ酸などの有機酸の形で液胞内に一時的に貯蔵します。

そして昼間になると、CAM植物は気孔を固く閉じ、水分の蒸散を防ぎます。その閉じた状態で、夜間に貯蔵しておいた有機酸を分解して二酸化炭素を放出し、その二酸化炭素を利用して光合成を行います。この一連のサイクルをCAM型光合成と呼びます。

さて、この特殊な光合成戦略が呼吸とどのように関わってくるのでしょうか。まず、夜間に気孔を開く際、二酸化炭素だけでなく、呼吸に必要な酸素も同時に取り込むことができます。植物は昼夜を問わず呼吸をしていますが、CAM植物にとっては夜間の気孔開放が、呼吸に必要な酸素を効率よく取り入れる機会となります。

さらに重要なのは、昼間の呼吸です。昼間、CAM植物は気孔を閉じていますが、体内で光合成を行っています。光合成の際には酸素が生成されます。この内部で生成された酸素が、そのまま昼間の呼吸に利用されるのです。つまり、CAM植物は気孔を閉じて外部とのガス交換を遮断している間も、自ら作り出した酸素を使って効率的に呼吸を続けることができる、非常に巧みな仕組みを持っていると言えます。

このように、CAM植物の呼吸戦略は、その特殊な光合成サイクルと密接に連携し、極度の乾燥という厳しい環境下で生き抜くための、高度に洗練された適応の結果なのです。呼吸の化学反応自体が他の植物と異なるわけではありませんが、ガス交換のタイミングと方法において際立った特徴を示しています。

植物の呼吸に関するQ&A:よくある疑問を解決

植物の呼吸について学んでいると、さまざまな疑問が湧いてくることでしょう。ここでは、特によく寄せられる質問とその回答をQ&A形式でまとめ、皆さんの疑問解決の一助となれば幸いです。

Q1: 植物は夜だけ呼吸するのですか?

A1: いいえ、それはよくある誤解です。植物は生きている限り、昼も夜も24時間、常に呼吸を続けています。夜間に呼吸の活動が目立つように感じられるのは、昼間に行われている光合成(二酸化炭素を吸収し酸素を放出する)が停止するため、呼吸による酸素の吸収と二酸化炭素の放出という現象がはっきりと現れるからです。

Q2: 部屋に植物をたくさん置くと、夜に酸素がなくなって危険ですか?

A2: 通常の住環境で、一般的な量の観葉植物を置いている程度であれば、全く心配ありません。植物が夜間に呼吸で消費する酸素の量はごくわずかで、部屋全体の空気量に比べれば微々たるものです。よほど狭く、完全に密閉された空間に、異常なほど大量の植物を置かない限り、人体に影響が出るほど酸素濃度が低下することは考えにくいです。むしろ、日中の光合成による空気清浄効果なども期待できる場合があります。

Q3: 植物の呼吸と光合成は、具体的にどう違うのですか?

A3: 呼吸と光合成は、目的も行われる場所も、ガスのやり取りも異なります。

- 呼吸は、植物が生きるためのエネルギーを取り出す働きです。酸素を使って養分(糖など)を分解し、二酸化炭素と水を排出します。これは、植物のすべての生きている細胞で、昼夜を問わず行われます。

- 光合成は、植物が自ら栄養分(糖など)を作り出す働きです。光のエネルギーを利用して、二酸化炭素と水から糖を合成し、酸素を放出します。これは、主に葉の葉緑体で、光があるときに行われます。 簡単に例えるなら、光合成は「食事(栄養)を作ること」、呼吸は「作った食事(栄養)を食べてエネルギーに変えること」と考えると分かりやすいかもしれません。

Q4: 呼吸で植物が出した二酸化炭素は、また光合成に使われるのですか?

A4: はい、その通りです。特に昼間、葉の内部では、呼吸によって生じた二酸化炭素の一部が、そのまま光合成の材料として効率よく再利用されることがあります。もちろん、光合成が活発なときは、それ以上に外部の空気中からも二酸化炭素を大量に取り込んでいます。

Q5: 水やりをしすぎると植物が根腐れするのは、呼吸と関係がありますか?

A5: はい、大いに関係があります。植物の根も、他の部分と同様に呼吸をしており、そのためには酸素が必要です。土壌が常に水で満たされている過湿状態になると、土の中の酸素が極端に少なくなります。すると、根が酸素不足に陥り、正常に呼吸ができなくなってしまいます。その結果、エネルギーを作り出せずに根の細胞が死んでしまい、これが根腐れを引き起こす主な原因の一つとなります。

これらのQ&Aが、植物の呼吸についての理解を深める手助けになれば幸いです。

まとめ:植物の呼吸はいつ、どのように行われるのか

- 植物の呼吸は生命維持に必要なエネルギーを得るための活動である

- 呼吸は昼夜を問わず24時間、絶えず行われている

- 気孔は主に葉にあり、ガス交換の重要な役割を担う

- 植物は呼吸で酸素を取り込み、二酸化炭素と水を排出する

- 葉だけでなく茎、根、花、果実など全ての生細胞で呼吸は行われる

- 夜間に植物の呼吸が目立つのは、昼間の光合成が停止するためである

- 昼間は光合成によるガス交換量が呼吸によるそれを大きく上回る

- 光合成は養分を作る働き、呼吸はその養分をエネルギーに変える働きである

- 観葉植物の管理では、特に根の酸素不足(過湿による)に注意が必要だ

- 室内の観葉植物も夜間は酸素を吸収し二酸化炭素を排出する

- 植物の種類によって呼吸の基本的な化学反応は変わらない

- しかし、呼吸の速度やガス交換の戦略は種類や環境で変化する

- 温度、酸素濃度、水分などが植物の呼吸速度に影響を与える

- CAM植物は乾燥に適応し、主に夜間に気孔を開いてガス交換を行う

- 呼吸で生じた二酸化炭素の一部は、昼間なら光合成に再利用されうる